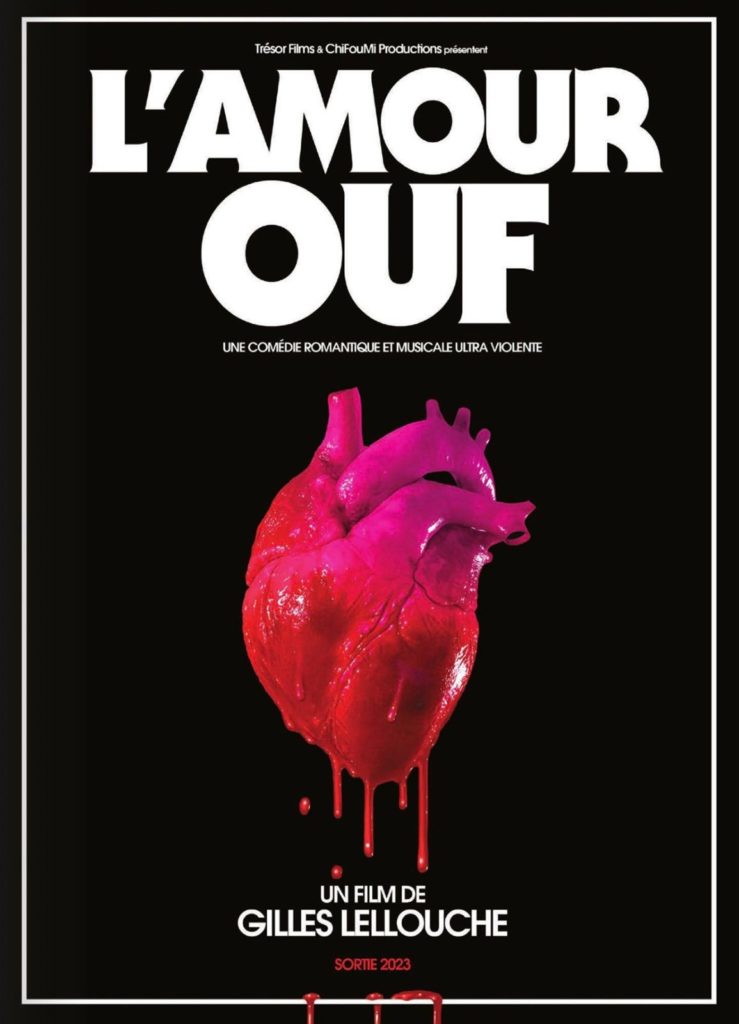

5. “L’AMOUR OUF” : UN HIT FRANÇAIS À VENIR ?

Reparti totalement bredouille du palmarès et très mal noté par la presse internationale ce qui doit tout de même lui faire quelque peu trembler les genoux, L’Amour ouf sera soit un carton, soit un ratage historique, tant le film a coûté cher : 30 millions, soit à peu près autant que Le Comte de Monte Cristo. Il ne peut pas rentrer dans ses frais en dessous de 2 millions d’entrées, ce qui est déjà beaucoup, mais il espère sans doute beaucoup plus, grâce notamment à un casting impérial fait de nouvelles superstars trentenaires (François Civil, Adèle Exarchopoulos), d’icônes de la télévision des années 90 (Benoit Poelvoorde, Alain Chabat), de nouveaux espoirs très courtisés (Raphaël Quenard, Anthony Bajon, Jean-Pascal Zadi), de vedettes du cinéma d’auteur (Vincent Lacoste, Karim Leklou), d’un couple d’inconnus ultra-intenses taillés pour le César de la révélation (Mallory Wanecque et surtout l’impressionnant Malik Frikah)… La force du film réside dans ce cumul qui en fait une sorte d’objet consubstantiel du vedettariat français, dont il incarne la photo de classe ou plus exactement le week-end d’intégration vu sa démesure lyrique, son cocktail d’amour passionnel et de violence à la fois criminelle et sociale, et sa quête effrénée d’intensité permanente.

Gilles Lellouche, qui réalise, relève le pari d’une sorte de grande symphonie romantique et pyrotechnique au formalisme boursouflé mais étonnamment fluide, inspiré par West Side Story, Scorsese et Tarantino – et pourquoi pas Bach, Michel-Ange et Shakespeare, tant qu’on y est ? Évidemment, tout ne marche pas, et le film souffre beaucoup dans les petits moments de creux où son soufflé retombe, affichant soudain la pauvreté abyssale de son écriture (les scènes de dialogue amoureux, ouille). Mais il est à bien des égards électrisant et taillé pour un triomphe public (sans doute beaucoup moins pour une exportation) que l’on ne peut que lui souhaiter.