Safe space et sanctuaire

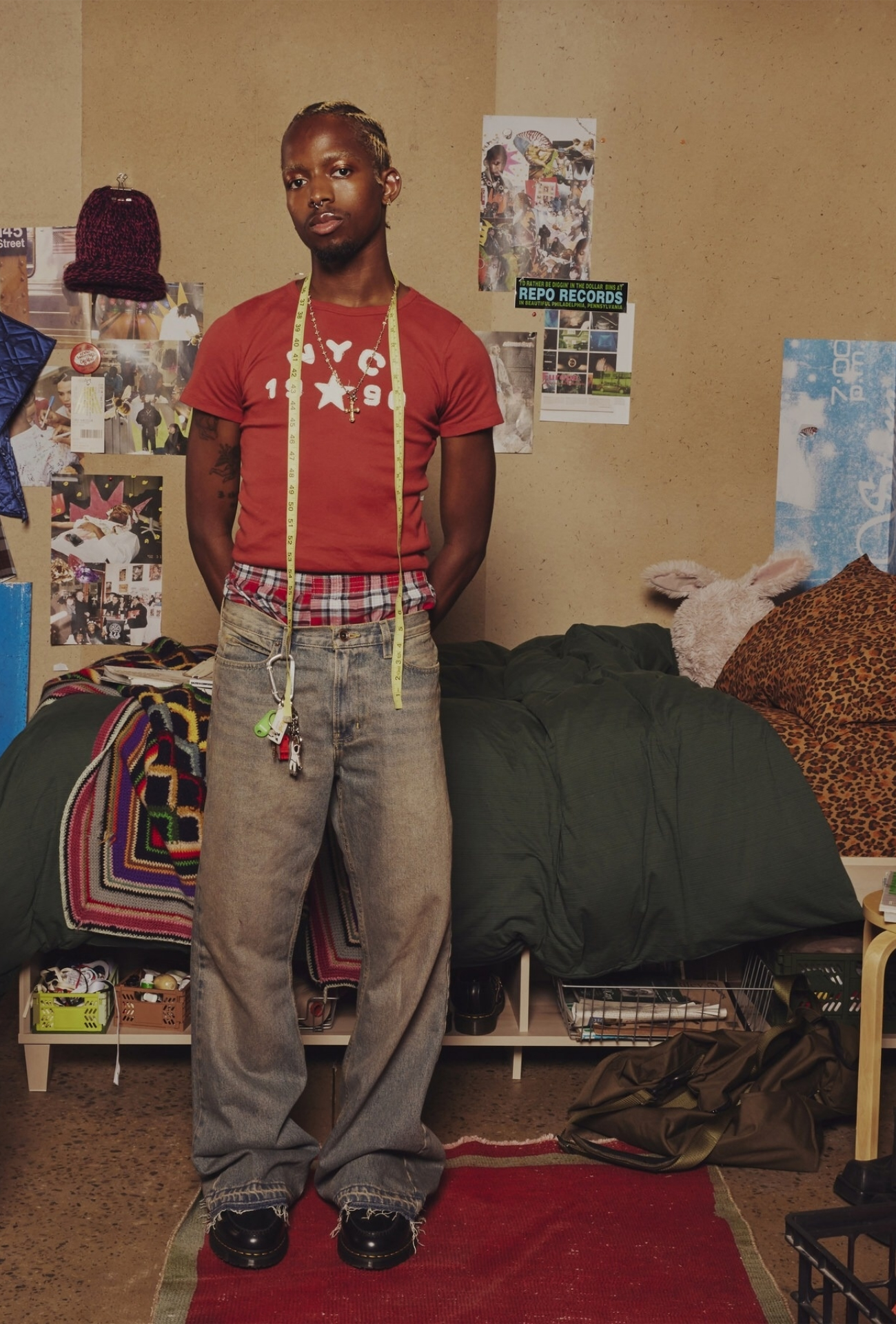

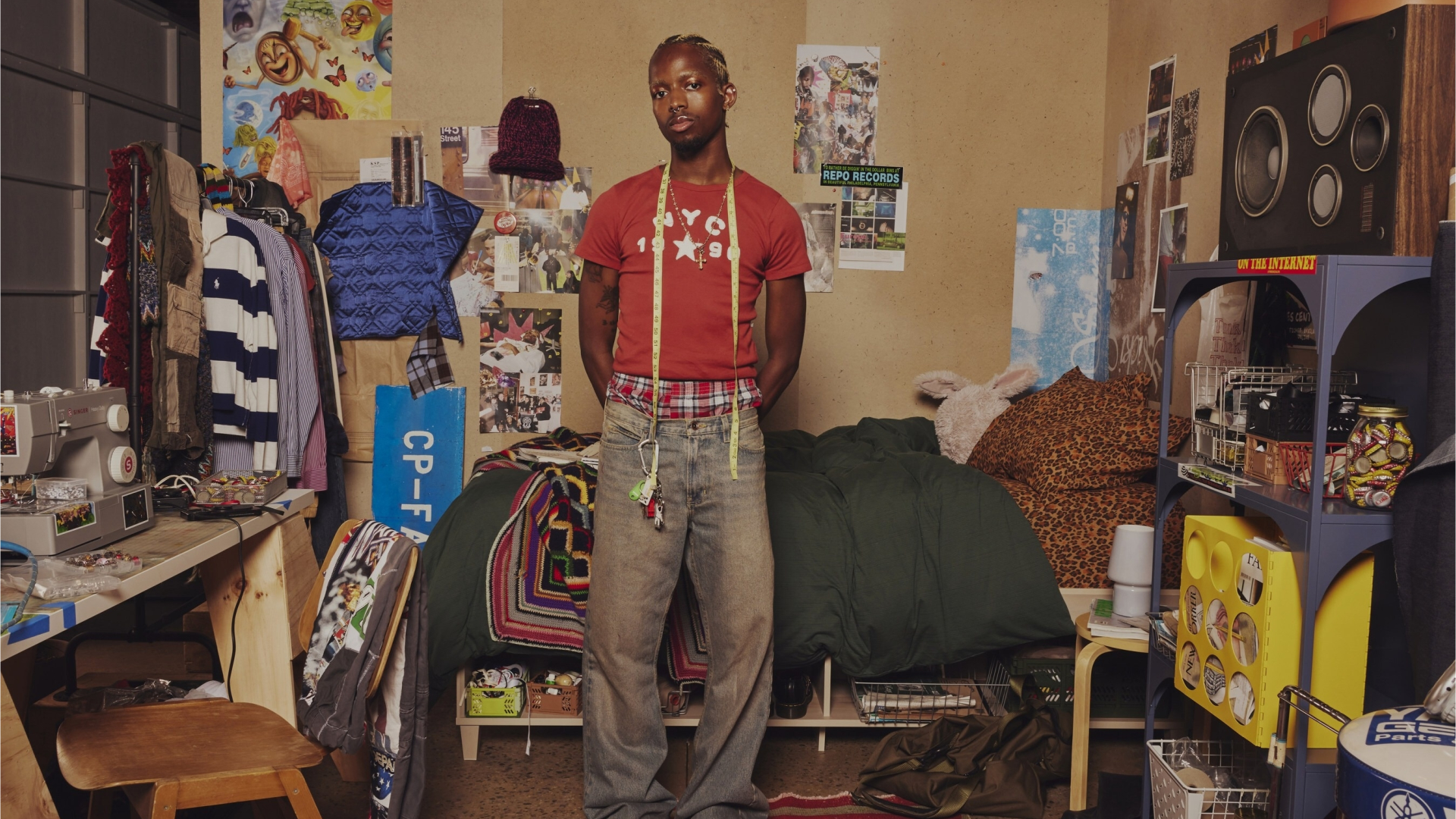

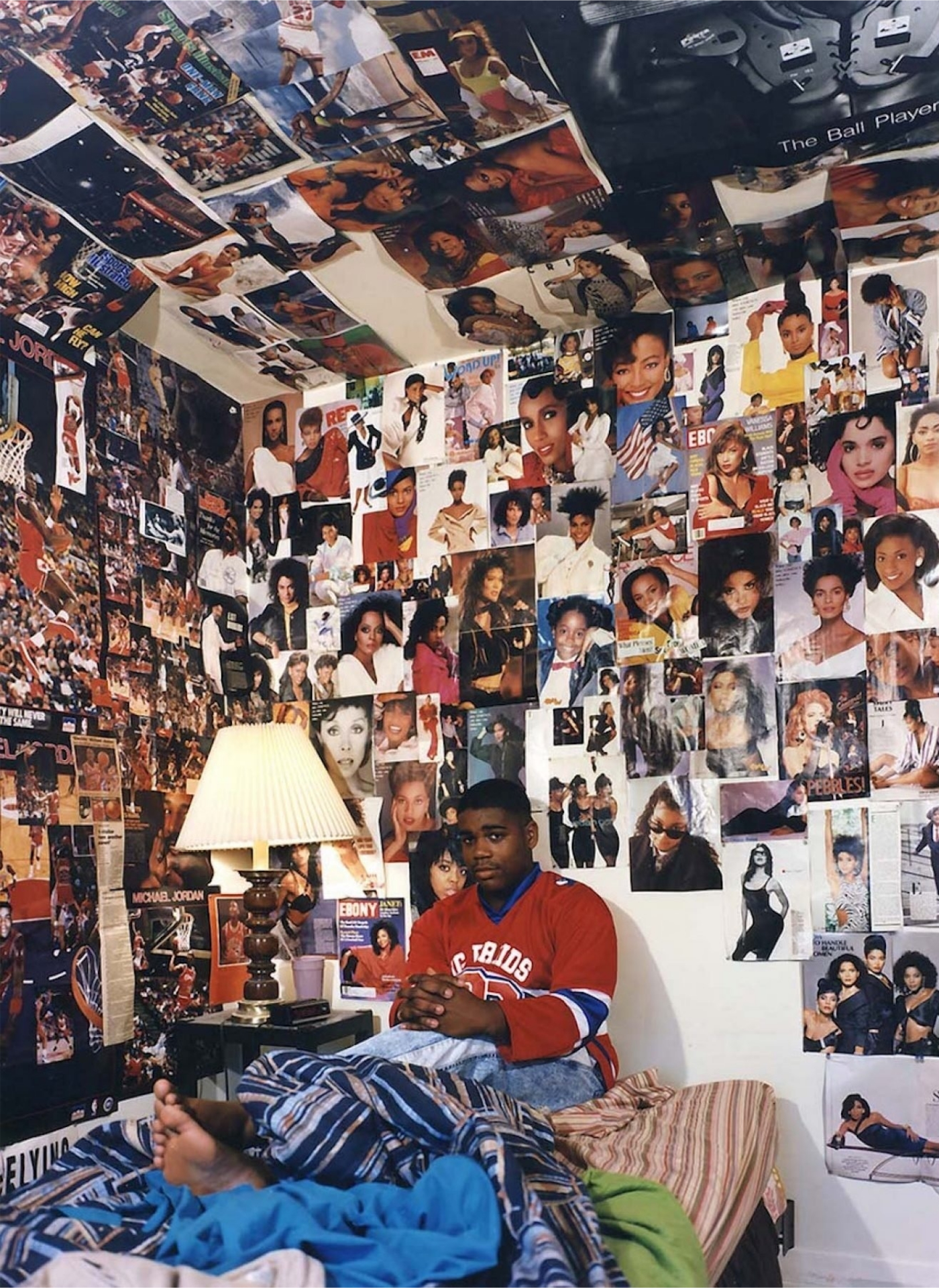

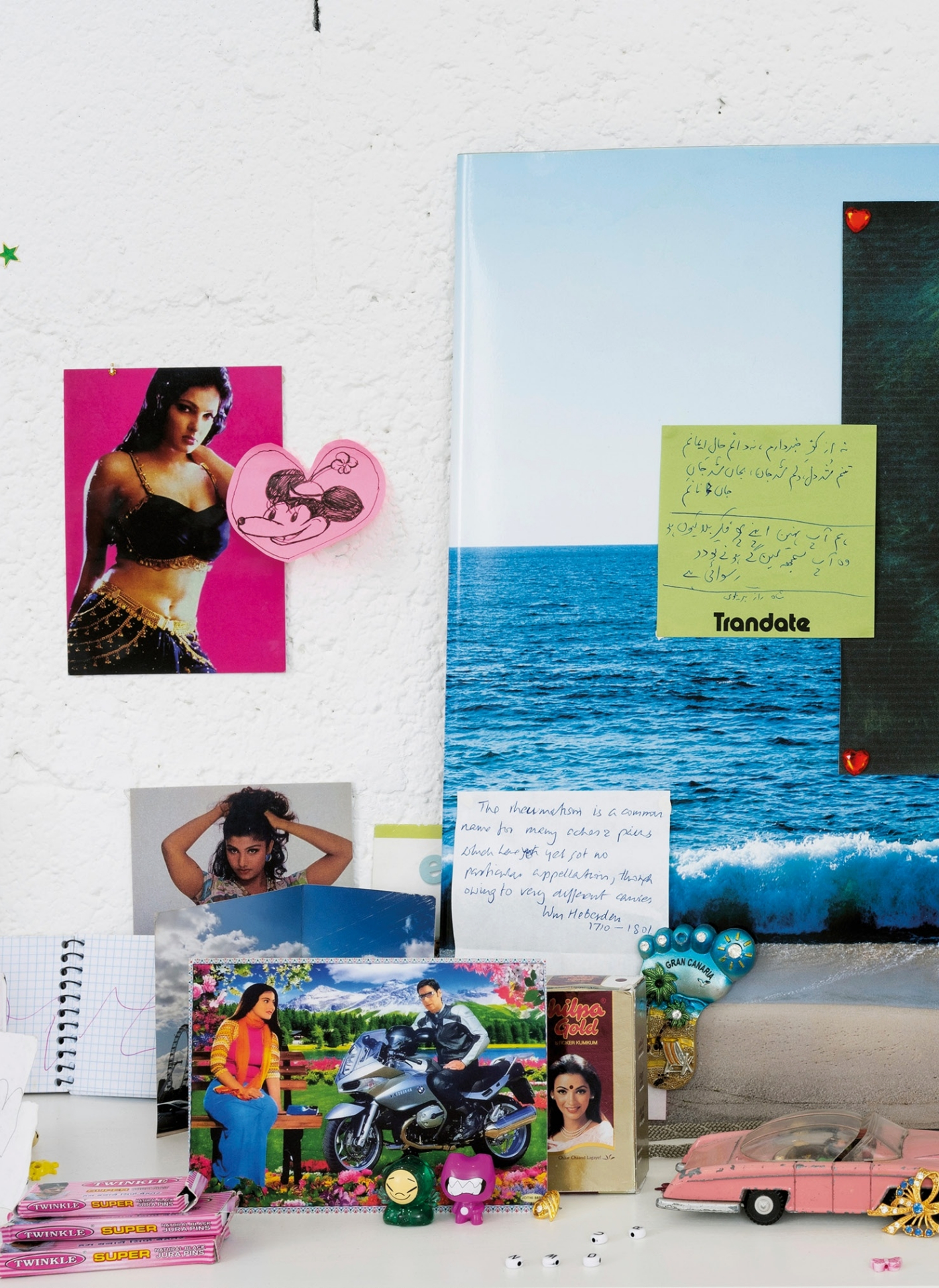

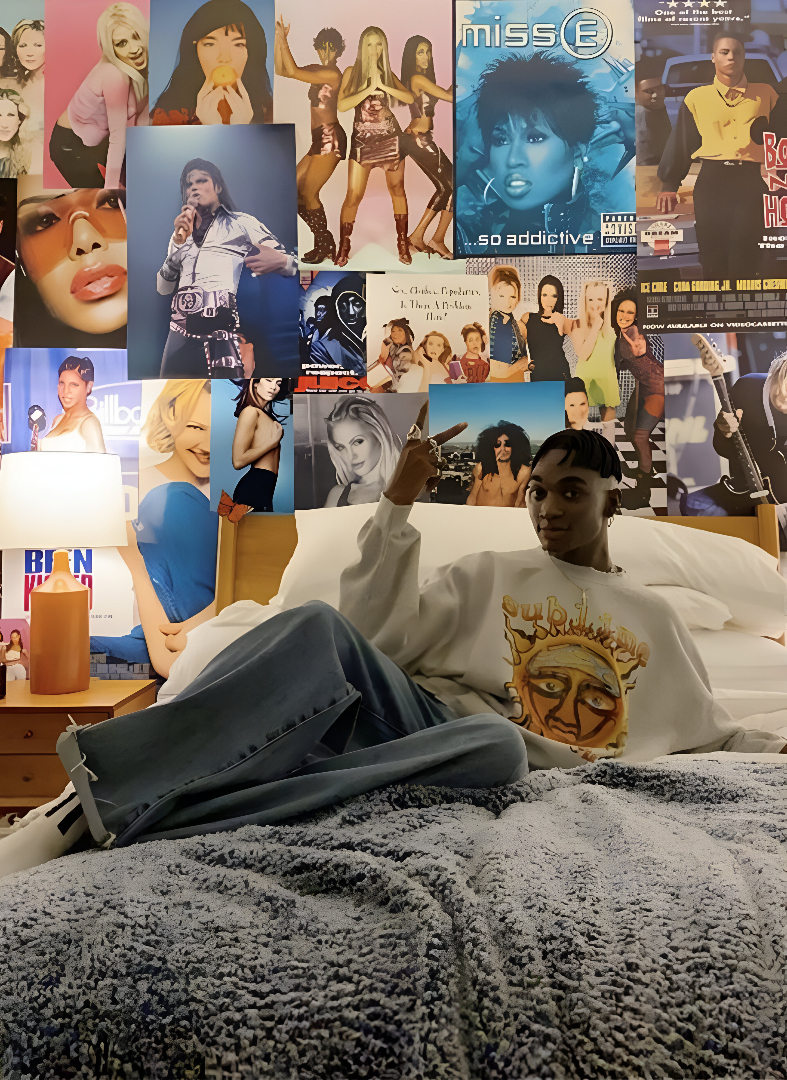

Asia, Jérémi, Younig, Souleymane, Nawaz, Mathis, Zoé ou encore Betty : vingt jeunes gens encore adolescent·e·s, pour certain·e·s tout juste majeur·e·s, se sont récemment confié·e·s sans filtre, dans l’enceinte de leur chambre, dans le cadre de “Chambres adolescentes”, un projet sociologique et photographique réalisé par l’autrice jeunesse Jo Witek et la photographe Juliette Mas. Immortalisée sous la forme d’un beau livre du même nom publié en 2024 aux éditions de la Martinière, l’œuvre, qui n’est clairement pas la première à s’attarder sur l’univers des chambres d’ados (on pense notamment au livre In my Room : Teenagers in their Bedrooms de la photographe américaine Adrienne Salinger, sorti en 1995 aux éditions Chronicle Books), trouve pourtant une résonance toute particulière avec notre époque. En effet, les photos de Juliette Mas, réalisées entre janvier 2020 et juin 2023, dépeignent une génération qui, entre les confinements liés à la pandémie de Covid-19, l’inflation et la crise du logement (le phénomène des nouveaux Tanguy qui reviennent chez leurs parents), conçoit sa chambre d’ado de plus en plus comme un refuge. De quoi donner matière à réfléchir et à repenser cet espace, à l’heure où tout le monde a dû se retrouver enfermé entre ces quatre murs, ramenant chacun·e à ses souvenirs.