Dans ce contexte social lourd lié aux protestations antiracistes et anti-violences policières, les acteurs du milieu de la mode ont été trop lents à réagir ; démontrant une fois de plus les actions problématiques d’une industrie où, comme beaucoup d’autres, le racisme systémique prédomine.

La semaine dernière, lors d’un rassemblement Black Lives Matter aux États-Unis, l’influenceuse mode Kris Schatzel a été pointée du doigt par le compte twitter Influencers in the Wild pour avoir utilisé le rassemblement à des fins personnelles : comprenez poster une jolie petite photo d’elle-même, bien habillée et bien maquillée, avec une pancarte “Black Lives Matter” comme si elle assistait au dernier festival Coachella. Ce comportement, c’est ce qu’on appelle de l’activisme performatif ou alliance performative (performative allyship en anglais).

Un concept qui consiste à faussement militer pour accroître son capital social et se faire (bien) voir, plutôt que de véritablement soutenir la cause en question. Aujourd’hui, les façons de faire de l’activisme performatif sont aussi nombreuses que les ravalements de façade opérés par Kylie Jenner. Et l’industrie de la mode en a été la parfaite incarnation.

Alors que les États-Unis bouillonnent suite à la mort de George Floyd et que les mouvements et les actions antiracistes ont pris de plus en plus d’ampleur à travers le monde ces dernières semaines, les grandes marques de mode, silencieuses, ont clairement mis trop de temps à réagir. Ce qui n’a pas été le cas des petits labels indépendants dirigés par des personnes Noires et racisées, à l’image de GMBH, Pyer Moss, Telfar ou Botter qui ont tout de suite donner l’exemple en apportant leur soutien.

LE MESSAGE DE LA MARQUE BOTTER

Pour comparaison, il aura fallu seulement quelques jours à l’Australie en feu début janvier pour voir des labels et créateurs de mode lui proposer à la hâte des t-shirts caritatifs pour lutter contre les incendies. Et à feu Notre Dame de Paris pour obtenir des centaines de millions voire milliards de promesses de dons de la part des grandes marques et groupes de luxe pour sa reconstruction. Sans oublier la grande solidarité de l’industrie face à la pandémie de Covid-19.

Bizarrement, ce n’est pas le même son cloche lorsqu’il s’agit de racisme. Probablement parce que c’est moins glamour de dire que “La vie des Noir.e.s compte” sur un t-shirt vendu quelques centaines d’euros. Mais vu l’ampleur sociale du phénomène, la mode n’a pas eu d’autres choix que de se rallier concrètement à la cause, parfois plus maladroitement et hypocritement qu’on n’aurait pu l’imaginer. Avec des déclarations vagues et creuses (un carré noir pour le Blackout Tuesday, un hashtag #BlackLivesMatter sous un post avec un texte sobre en noir et blanc prônant “la diversité et l’inclusivité”…), l’industrie a clairement montré qu’elle était à côté de la plaque.

LES RÉVÉLATIONS DU COMPTE DIET PRADA

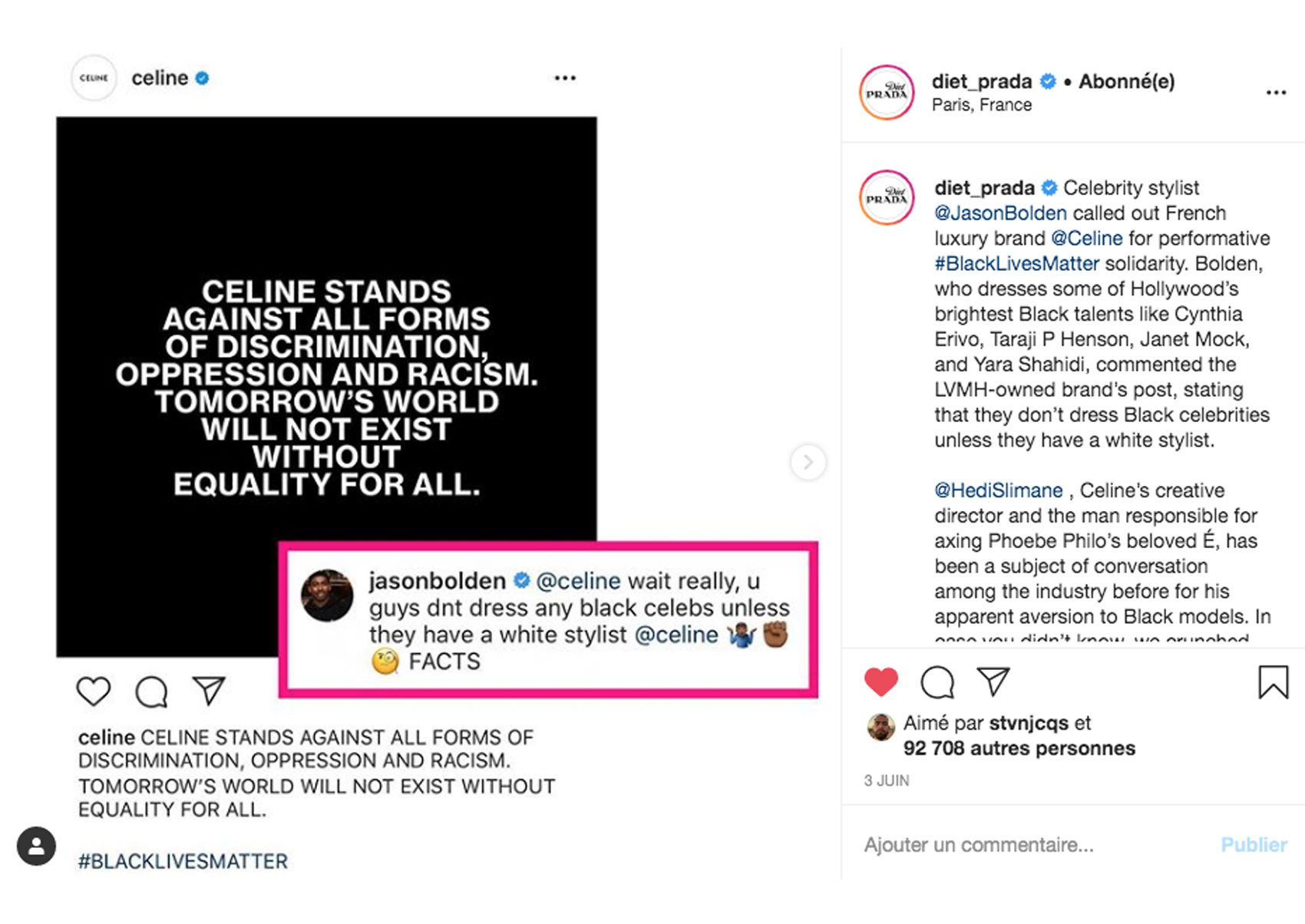

Dans un récent article traitant du pillage et du vandalisme des boutiques de luxe pendant les protestations, le magazine GQ revenait sur les prises de parole de marques et quelques créateurs. Pourtant certaines sont plus problématiques que d’autres à l’image de Jonathan Anderson et son post “There is only one race” (depuis effacé) et ou encore celui de Celine qui déclarait soutenir le combat contre “toute forme de discrimination, d’oppression et de racisme” (sic). Petit problème, comme le met en lumière le compte Instagram Diet Prada : en regardant l’Instagram de la marque dirigée par Hedi Slimane, on se rend vite compte qu’elle n’a pas posté une seule photo de mannequin noir.e ou non-blanc.he depuis juin 2019.

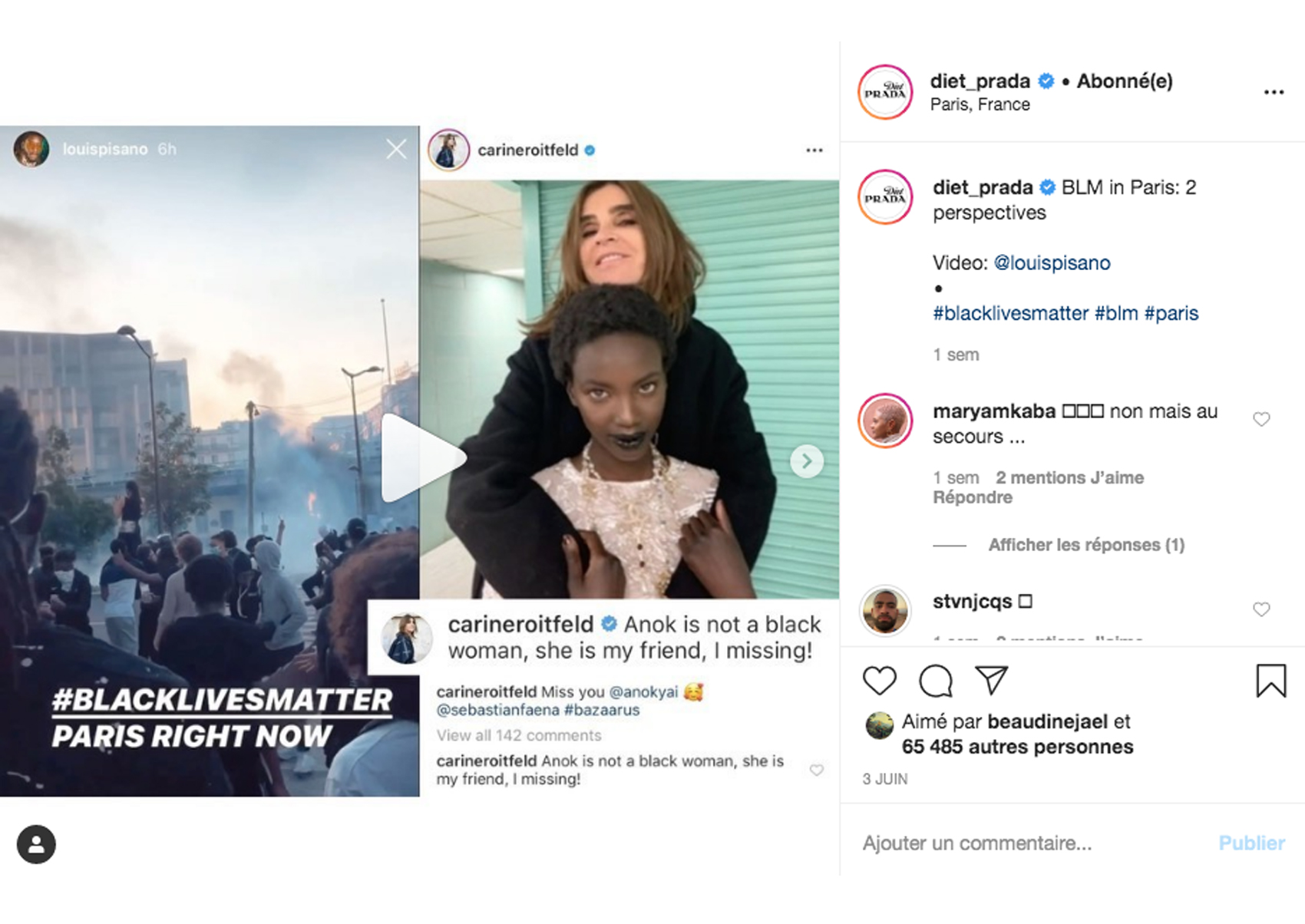

Tout ça sans mentionner le magazine américain Vogue qui, depuis qu’il s’est récemment fait accusé par certains employés de nourrir et perpétuer une culture de travail raciste au sein de son entreprise, a proposé un #VogueChallenge en invitant ses lecteurs.trices racisé.e.s à produire eux-mêmes de nouvelles couvertures pour la diversité… Mais tout ceci était encore sans compter le récent post de Carine Roitfeld qui nous a fait une Nadine Morano (“Je ne suis pas raciste, ma meilleure est amie noire”) en postant une photo (depuis effacée) d’elle et de la mannequin noire Anok Yai spécifiant : “Anok n’est pas noire, elle est mon amie et elle me manque”. Un malaise une fois de plus repéré par le compte Instagram Diet Prada qui depuis l’avènement des mouvements antiracistes autour du monde, s’est quasi-transformé en tribune militante en dénonçant les marques et leurs actions racistes. Et à juste titre.

LES RÉVÉLATIONS DU COMPTE DIET PRADA

Bref, tout ça sent l’alliance performative à plein nez. Comment alors dans ce contexte prendre au sérieux la considération affichée des marques et croire à la sincérité de leurs mots ? Pour beaucoup, c’est quelque chose qui paraît désormais impossible tant les scandales racistes liés à la blackface, à l’appropriation culturelle ou au manque de diversité gangrènent l’industrie depuis… toujours ?

En février 2019, les magazines Hypebae et The Cut donnaient un parfait historique des nombreuses affaires du genre ayant touché l’industrie (ça donne le vertige) ; à l’image de Marc Jacobs et de ses mannequins blancs affublées de locks pour son défilé printemps-été 2017. Acte pour lequel il s’est excusé. Mais bon, trop tard. Aujourd’hui, sa boutique de Los Angeles vient d’être vandalisée par des manifestants antiracistes. Résultat, le designer s’est rallié à la cause en postant une photo de la devanture taguée du magasin spécifiant : “Une vie ne peut pas être remplacée. Black Lives Matter”. Oui, à l’évidence. Et il aurait peut-être pu rajouté un #KarmaIsABitch.

Après tout, tous ces exemples d’engagement ne sont que des paroles, paroles, paroles (Dalida, respect éternel). Qu’en est-il des actes concrets ? Si depuis ces évènements plusieurs marques ont enfin ouvert leur porte-monnaie pour soutenir financièrement des associations et mouvements antiracistes comme Black Lives Matter (Balenciaga a par exemple annoncé une contribution financière annuelle au NAACP), ou ont également appelé à manifester, on ne peut effectivement que se réjouir d’une telle conscientisation (ce qui semble être la moindre des choses). Cependant, on ne peut s’empêcher de repenser et de revivre ces moments gênants où la question de la race et de la diversité dans la mode, à peine abordée dans les médias et la sphère publique, a, la plupart du temps, été balayée d’un revers.

Depuis quelques jours Jacquemus semble particulièrement (et soudainement) investi dans la lutte antiraciste. Comme beaucoup, il a posté son triptyque Black Lives Matter et a appelé à manifester (et était bien présent à la manifestation “La vérité pour Adama” le 3 juin dernier à Paris). Le genre d’action et de comportement qu’on a tous envie d’encourager. Pourtant sur les réseaux, de nombreux internautes n’ont pas pu s’empêcher de repartager son intervention sur le plateau de Quotidien le 3 avril 2018.

Alors que plusieurs créateurs – Simon Porte Jacquemus, Karl Lagerfeld, Isabel Marant et Olivier Rousteing – sont invité.e.s pendant l’émission à réagir à la nomination de Virgil Abloh chez Louis Vuitton Homme (premier Afro-Américain à obtenir ce poste), Olivier – jusqu’ici seule personne noire à la tête du grande maison de luxe française (Balmain) – commence à expliquer le symbole fort et l’impact que peut avoir cette nomination dans l’industrie en précisant qu’il est évidemment primordial de mentionner sa couleur de peau (à voir ci-dessous dans le 9e slide de notre post instagram).

Hélas, Olivier a à peine le temps de donner son opinion que les trois autres créateurs blancs lui font un “whitesplaining” aberrant en lui disant que ça n’est pas ça le sujet et que c’est son “talent avant tout” qui compte. “Ça ne doit pas être ça la nouvelle. Ça doit être ses créations… Même si je comprends que c’est important”, assène Jacquemus en coupant la parole à Rousteing. Cette intervention peut paraître anodine mais elle vient prouver une fois de plus la non-considération de la parole des personnes racisées sur des sujets qui les concernent en premier lieu ; et elle vient aussi illustrer la manière dont le racisme latent et systémique de l’industrie peut se manifester au quotidien.

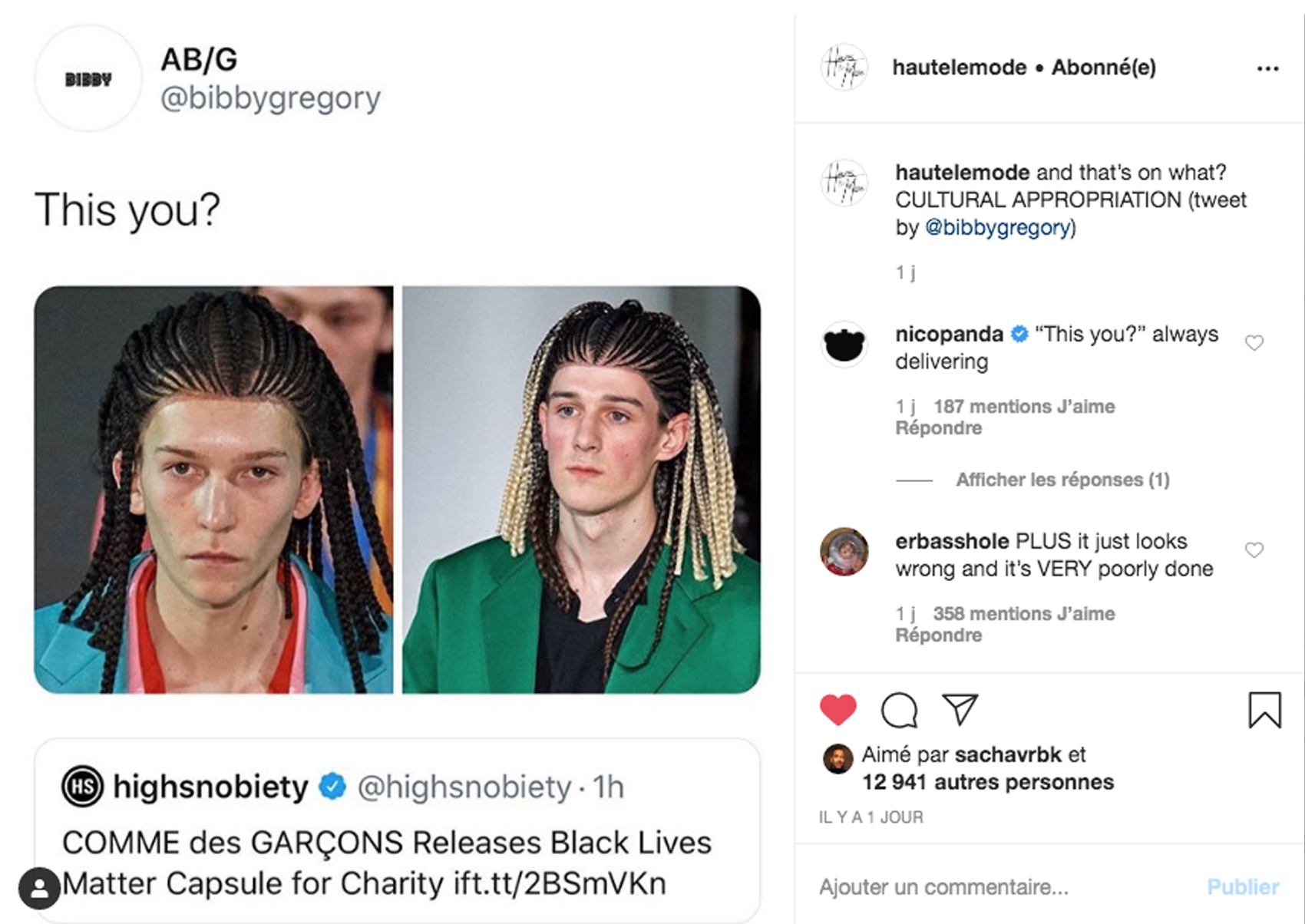

C’est donc aussi et surtout ces comportements problématiques qu’il va falloir changer. Lutter contre le racisme dans la mode, ce n’est pas juste faire défiler des mannequins de toute origine en prônant la diversité et l’inclusivité. C’est aussi réfléchir à comment démanteler tout un système de dominance et de préjugés et ne pas non plus tomber dans la récupération douteuse à l’instar de Comme des Garçons. La marque japonaise vient de sortir une collection capsule caritative Black Lives Matter alors que la saison dernière elle avait été conspuée pour avoir fait porter des perruques cornrows à ses mannequins blancs… Vous voyez le problème ?

Si la mode – avec sa recherche constante de profit, avec son impact écologique désastreux, avec le développement absurde de toujours plus de lignes et de collections, avec l’incitation à la consommation – veut vraiment combattre et éradiquer le racisme dans ses rangs et au-delà, elle va devoir détruire et renverser tout son système.

Car, comme le démontre depuis quelques jours le compte Respectable Lawyer sur Twitter (@RespectableLaw) en rappelant aux marques soudainement pseudo-engagées dans le combat contre les discriminations la façon dont elles exploitent telle ou telle type de population racisée pour confectionner leur produit au sein de l’industrie textile (sweatshops et compagnie en Asie, en Afrique et en Amérique du Sud), la véritable lutte contre le racisme est indissociable de la lutte des classes. Un sujet sur lequel la philosophe et militante afro-féministe américaine Angela Davis avait déjà travaillé dans les années 70 et qu’elle s’efforçait de partager à qui voulait bien l’entendre : “Je crois qu’il faut projeter la libération des Noirs dans le contexte de la libération de toutes les nationalités opprimées et de la libération de la classe ouvrière”, expliquait-elle en 1975 au micro de France Culture. 45 ans plus tard, il serait peut-être bienvenu de l’écouter pour de bon.