Stars are blind

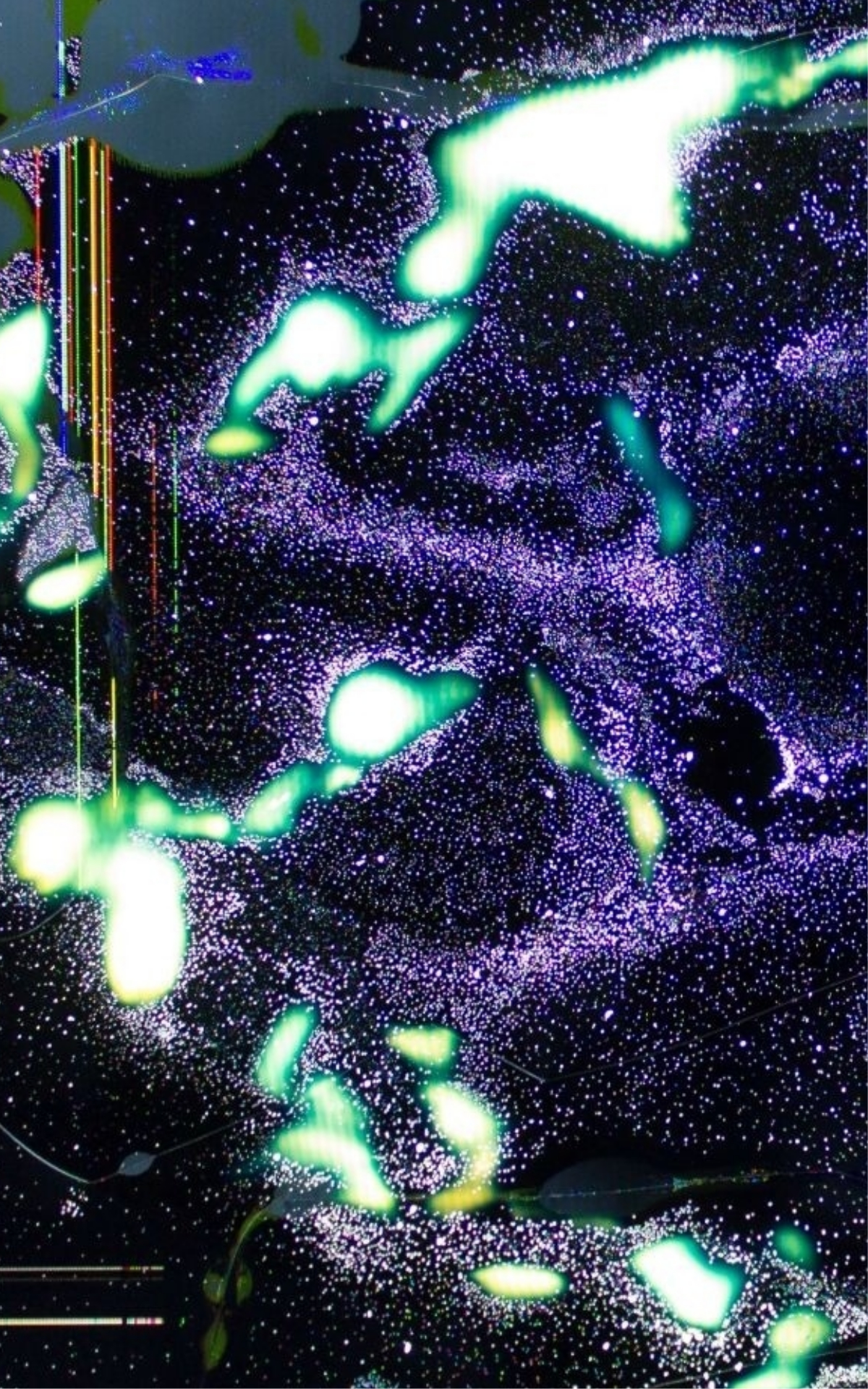

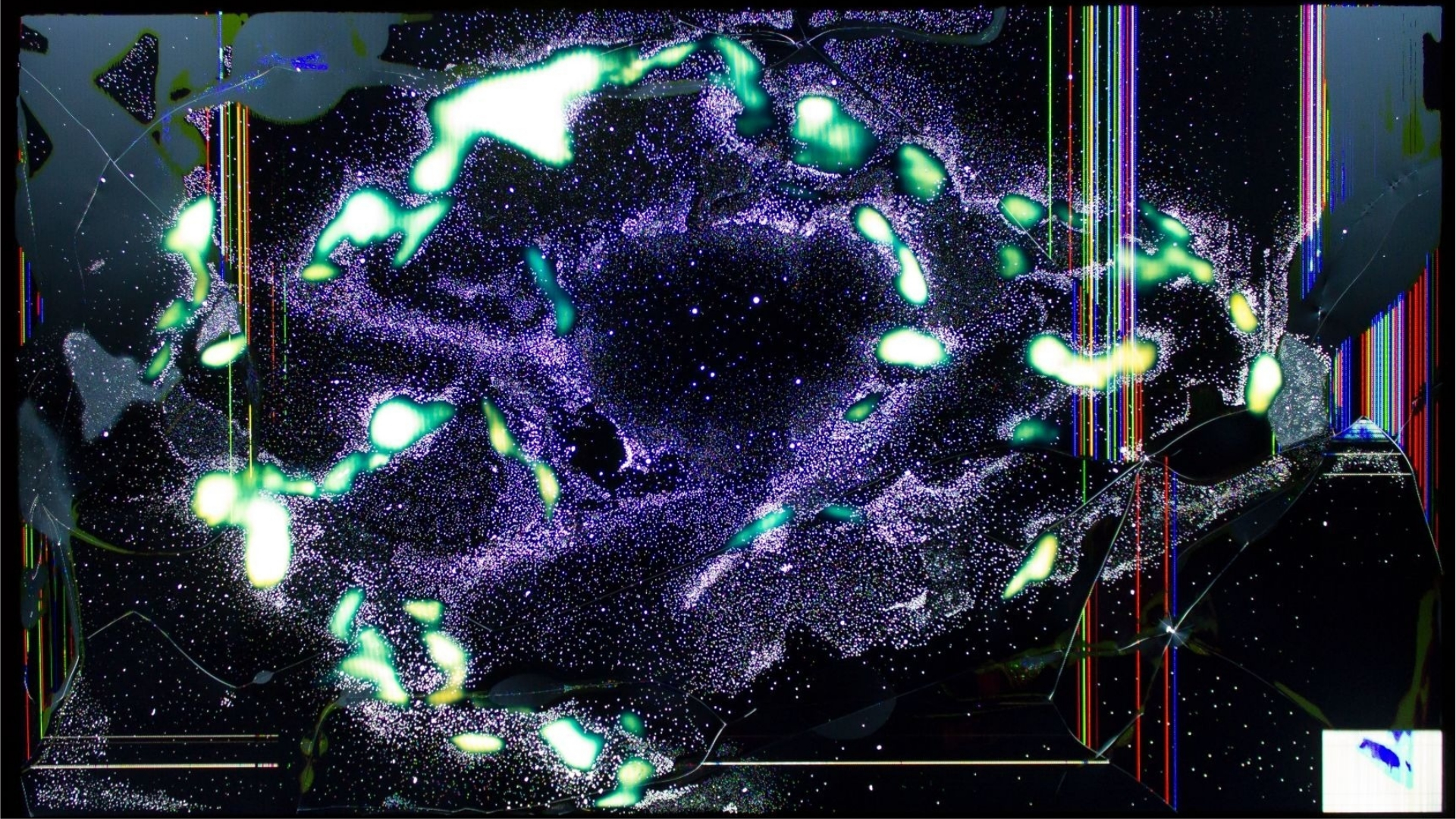

Exposé à la fondation Van Gogh, à Arles, durant tout l’été, l’un des moniteurs LCD déstructurés par Gillian Brett est au cœur de l’installation After Hubble dans laquelle l’artiste interprète à sa manière les clichés réalisés par le télescope du même nom. À l’aide de différents outils, elle brûle, perfore et ponce la surface de l’écran afin de reproduire les milliers d’astres et d’étoiles composant l’image d’origine : “Je casse littéralement l’écran, symbole de cette technologie qui nous apporte le fruit des recherches scientifiques et nous montre les étoiles mais qui, paradoxalement, fait qu’on ne voit plus les étoiles dans le ciel à cause de la pollution lumineuse, à l’image des satellites Starlink qui empêchent les astronomes de faire leur travail.” Cet art, éco-conscient et engagé, lui vient des nombreuses lectures que la jeune femme a entreprises il y a quelques années, se plongeant dans les écrits de philosophes et de sociologues qui révolutionnent son mode de pensée, tels que Jacques Ellul, Bernard Charbonneau ou Günther Anders, auteur de L’Obsolescence de l’homme et de Sculpture sans abri : “Ces lectures m’ont fait comprendre que nous n’allons pas dans le bon sens. Nous essayons de trouver des solutions techniques pour résoudre des problèmes créés par cette même technique. Tout cela accentue le désastre en cours.” Mais pas question pour autant d’attendre que les nouvelles technologies nous éclatent à la figure. Là où l’art contemporain se contente bien souvent de dénoncer l’Anthropocène, annonçant tel un film catastrophe hollywoodien le désastre en cours, Gillian Brett se réapproprie la technologie pour en extraire la substantifique moelle que sont les matériaux naturels et précieux tels que le cuivre, l’or et l’argent, infimes composants de nos circuits électroniques. Alliant nature et technologie, elle nous rappelle qu’un autre monde est possible, moyennant un retour à la nature défiant les normes établies.