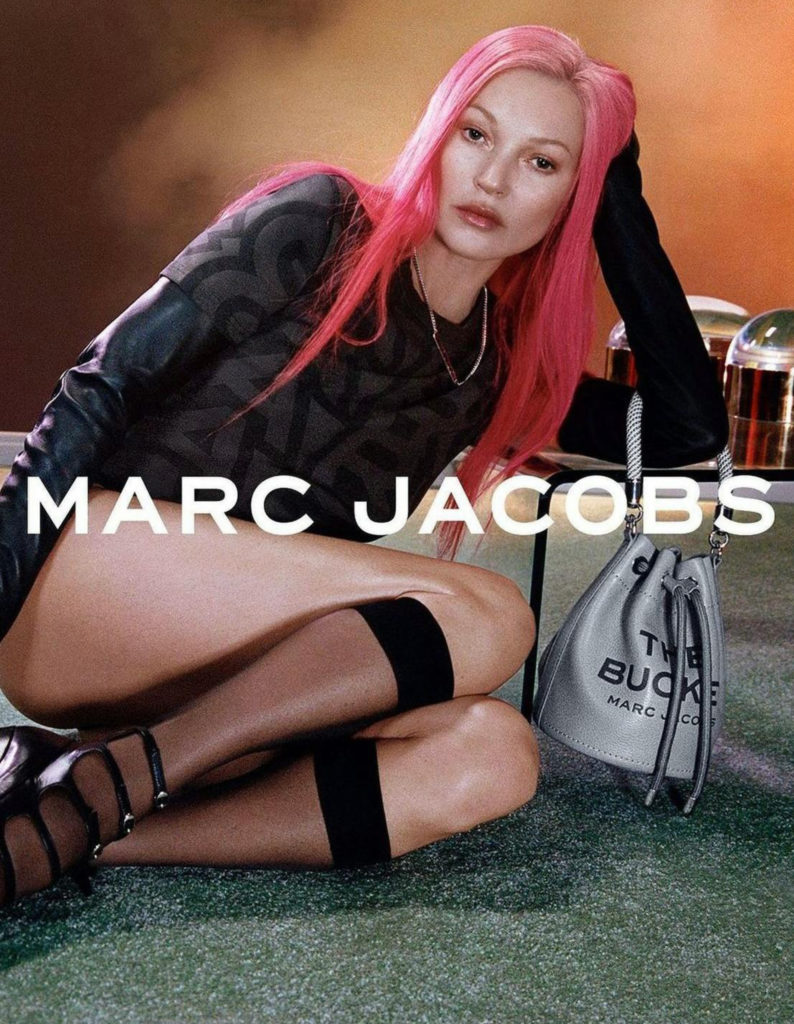

Un discours qui a depuis nourri les imaginaires des designers : sur les podiums de la saison printemps-été 2017, on découvre la Pill Collection, une capsule (jeu de mot volontaire du créateur) d’une série d’accessoires en médicaments par Jeremy Scott pour Moschino, en pleine dérive des drogues légales aux États-Unis. Les motifs marijuana, avant leur légalisation, étaient déjà apparus dans la collection automne-hiver 2016 d’Alexander Wang, sans oublier les briquets accessoires de chez feu Hood By Air.

Entre détournement, critique politique et corps abîmés, la drogue raconte l’ambivalence de son attrait. De loin, que des propositions, qui inconsciemment, ont nourri un attrait pour la défonce et le lien intime autant que social qu’il propose. Quand je maigris d’un coup il y a plusieurs années, pour la première fois de ma vie, je me vois complimentée comme jamais, alors que je suis au plus bas. Cette nouvelle fragilité, et le corps malade qui va avec me plairait presque, comme soudaine preuve tangible de mon mal être resté intérieur.

Plus tard, arrivée en clinique, je reçois des messages de copines inquiètes qui me disent “les collègues demandent si t’as fini ta phase Amy Winehouse” — comme si même là, il continuerait de s’agir d’une pose. Sortie, sous régulateurs d’humeur qui me faisaient prendre plus de 15 kilos, j’entends un “Alice va mieux, mais qu’est-ce qu’elle a pris cher !”. Ce qui est étrange quand on se dit que ces pratiques olé olé, la vie nocturne et externe au travail ont bien contribué au personnage qui m’a fait embaucher. L’après, la guérison et tout ce qu’elle implique n’est jamais célébré, sa réalité est ‘shamée’. Même une icône comme Pete Doherty, qui a aujourd’hui a arrêté l’héroïne, se fait critiquer sur sa prise de poids plutôt que d’être félicité. Il mettrait mal à l’aise avec ce que l’on pourrait nommer le réel de la drogue, et ne correspondrait plus à son idéal de jeune rockeur addict et coupait avec sa mythologie.

Consommer, c’est s’abîmer. Dans le film “Back to Black”, une scène me frappe : Amy est chez elle, les paparazzis devant sa fenêtre, elle s’en contrefiche, va se recoucher au lit et dévoile une perte de dents surement déchaussées suite à ses consommations. Sueurs, (re)descentes, fièvres à répétitions, pertes de défense immunitaires : voilà l’envers du décor des drogues. Pourtant, sa maigreur est érotisée, bien celle d’une addict — traitée en déviance alors qu’elle est mourante.